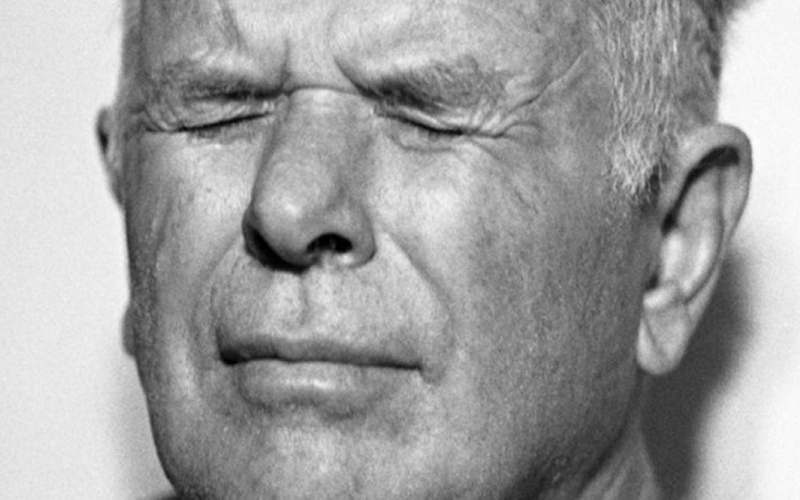

El equipo de Borrador Definitivo, sin vueltas ni remordimientos, festeja la muerte de Etchecolaz.

No solemos celebrar la muerte, pero los genocidas de esta calaña son la excepción a la regla. La haremos, entonces, como lo hicimos con Videla, con Pinochet y algunos miles más, que dejaron este mundo sin dar datos sobre los hijos e hijas de desaparecidos apropiados ni sobre la localización de sus cuerpos.

Si bien quienes luchamos por una sociedad sin clases y una humanidad sin explotados, somos conscientes que, sin cambiar las bases de la sociedad, la reproducción de verdugos será inevitable; no podemos menos que batallar y alegrarnos cuando éstos se pudren en la cárcel común. Es por ello, por la militancia de décadas de los organismos de derechos humanos y demás personas e instituciones comprometidas con el juzgamiento a los genocidas, que no pretendemos ocultar nuestra alegría con la muerte de alguien que consideramos representativo de lo peor de la humanidad. Es el caso de Etchecolaz.

Por Julio López, por los que torturaste y mataste, por los miles de presos que sufrieron el tormento y los 30 mil desparecidos, bien muerto estás. Por las abuelas que aún buscan a los nietos que ayudaste a secuestrar y por la identidad robada de esos nietos, nos alegramos sinceramente de que nadie derrame una sola lagrima por vos.

Para pintar de cuerpo entero a este monstruo, bien viene rescatar el testimonio de Mariana Dopazo, su ex hija, entrevistada por el medio Infonews.

“Crear una vida propia, a las sombras de mi progenitor, uno de los genocidas más siniestros de nuestra historia, fue muy difícil. Siempre rodeados de armas, acompañados de custodia policial y metidos en una burbuja. Mi vieja hacía lo que podía, amenazada frecuentemente por él: ‘Si te vas, te pego un tiro a vos y a los chicos’. De hecho, mi recuerdo más crudo de la infancia da cuenta del sufrimiento permanente: cada vez que él volvía de la Jefatura de Policía de La Plata, nos encerrábamos a rezar en el armario con mi hermano Juan, para pedir que se muriera en el viaje. Sí, eso sentíamos, todos los días de nuestras vidas.

Crecí entre situaciones traumáticas, en plena soledad, porque vivir con Etchecolatz significaba no tener paz, hacer lo que decía y acostumbrarse al miedo de abrir la boca, porque podría venirse la respuesta más terrible. Aun así, desde chiquita fui bastante rebelde, tanto que mi familia me apodó ‘estrellita roja’. Lo desobedecía, sí, tanto como era posible. Y a ese ritmo, se repetían sus golpes. Era cruel, castigaba muy fuerte y después se preocupaba: ‘Mirá lo que me hacés hacerte’, decía. Cuando oía sus pasos, sentía el perfume del terror. Y sí, haber convivido con un genocida me permitió conocer su esencia, su faz más verdadera.

Siempre fue narcisista, una persona sin bondad, impenetrable, que nunca dio lugar para que sus hijos pudieran preguntar. Nunca nos explicó nada. Hay asesinos que le han contado algo a su círculo íntimo, pero Etchecolatz no. Y es un contrapunto interesante: no habló con su familia ni frente a la Justicia, sosteniendo un doble silencio. O sea, corporizó lo más terrible en todo momento, sin importarle jamás el otro y convirtiéndose en el símbolo más cruento del aparato represivo.

Cuando el Juzgado de Familia autorizó a deshacerme del apellido teñido de sangre, en 2016, para suplantarlo por el de mi abuelo materno, creí que había terminado una etapa. Sin embargo, la intención de beneficiar a los genocidas con el 2×1 me angustió y me impulsó a marchar por primera vez. Sentí que la Justicia había dejado de ser justa en materia de crímenes de lesa humanidad y empezaba a desampararnos. Pero incluso podía ser peor… Días atrás, mientras visitaba a mi familia me enteré que ahora tendrá el privilegio de irse a su casa. ‘Es imposible que le den la domiciliaria’, me aseguraba mi mamá, para tranquilizarme. Hasta que nos llamaron para avisarnos. Todo se convirtió en silencio. No pude pensar, ni hablar más. Así estuve la noche entera, tratando de salir de la oscuridad.

Ante semejante noticia, no puedo imaginarme lo que sentirán quienes lo sufrieron y menos todavía quienes deberán convivir con él, en el mismo barrio marplatense. Sólo dos tipos de personas conocen verdaderamente a un sujeto como él: sus víctimas y sus hijos. Por eso, a mí que no me lo vengan a contar. Nadie puede venderme el discurso de la reconciliación, ni el cuento del viejito enfermo que merece irse a su casa. Quienes conocemos su mirada, sabemos de qué se trata. Hay centenares de genocidas con prisión domiciliaria, pero él nos hierve la sangre porque representa lo peor de esa época, tras haber sido la cabeza de 21 centros clandestinos y no haberse arrepentido ni un centímetro de sus acciones, fiel e incondicional a las mentes que planificaron ideológicamente la masacre.

Justo y reparador sería que Miguel Osvaldo Etchecolatz estuviera para siempre en una cárcel común, hasta el final de sus días. Pues las marcas en el cuerpo, las marcas en la memoria, las marcas del espanto, las marcas del no saber, no se borran nunca, pero nunca más… Como sociedad, debemos luchar para que vuelvan atrás con esta decisión inadmisible y, aún en el sufrimiento, celebro que sigamos saliendo a la calle, aunque nos lo quieran prohibir. A mis 47 años, jamás creí que sufriríamos tal retroceso, pero la fortaleza popular es enorme y debe seguir creciendo hasta meter a cada una de las bestias tras las rejas.

No se tranza con el dolor, ni se silencia el horror.

Tenía nueve condenas por secuestros, torturas y crímenes de lesa humanidad contra al menos 84 personas. Detenido en una cárcel común hoy murió y se lleva con él la verdad de cientos de desaparecidos”.